諏訪大社・下社秋宮(拝殿)

諏訪大社・下社秋宮(拝殿)

諏訪大社には4社あることをご存知でしたか? 私は、諏訪大社が4社あるなんて、夢にも思いませんでした。

諏訪湖の南には上社(本宮・前宮)があり、北には下社(春宮・秋宮)が位置しています。

ご祭神はタケミナカタノカミとその妃神のヤサカトメノカミです。一般的には、上社が男神、下社が女神とされています。

諏訪大社の分社は全国に10,000社以上あり、「お諏訪さま」や「諏訪大明神」として親しまれ、敬われています。

そんな諏訪大社について、江原啓之さんは次のように語っています。

江原啓之 スピリチュアル「諏訪大社」を語る

諏訪大社を訪れると、多くの人々が龍神系の神秘的なエネルギーを感じることがあります。その神社は龍神の信仰が根付いており、訪れる者たちを引き寄せるような存在感を持っています。

龍神系のサンクチュアリを訪れる際には、雨に遭遇することがよくあります。この雨は一日中続くものではなく、晴れた空から急に降り出したり、短時間で雨模様に変わることがあります。これは龍神が参拝を喜び、大気を浄化し、恵みの雨を降らせている兆しとして捉えられることがあります。

快晴の空から雨が降ってきた場合、それは龍神からの歓迎のしるしとして受け止めることができます。その際には、感謝の意を持って参拝し、心からお礼を捧げることが大切です。

諏訪大社・下社秋宮のご神木「根入りの杉」

諏訪大社・下社秋宮のご神木「根入りの杉」

秋宮の境内で見られる光景は、美しく、穏やかで優しい空気の中に満ちています。木々の精霊であるフェアリーが、やわらかな光を放ちながら舞い踊る姿は、訪れる人々に心地よさと癒しをもたらします。

秋宮を訪れた人々は、その雰囲気によって心がリフレッシュされることを感じるでしょう。実際に目で確認することはできなくても、そのような感覚は、フェアリーの存在を感じ取っていることを示唆しています。

また、秋宮のご社殿を参拝する際には、多くの守護霊の姿も感じられます。これは、諏訪大社に敬意を表する人々や、諏訪の御柱祭に熱狂した人々が、霊となって諏訪の地を守っていることを示しています。

このような信仰の在り方は、諏訪大社が一万余の神社の総本宮として、その名にふさわしいものと言えるでしょう。

秋宮から西へ1キロメートルほど進むと、春宮に到着します。秋宮と春宮は、社殿の構造や拝殿の配置などが同じであり、実質的には双子の宮として建てられています。

諏訪大社の御柱祭は、奥山から12トンもの重さのある巨大な縦の大木を曳いてきて、社殿の四隅に建てるお祭りです。その荒々しい勇壮な光景から、全国的に注目される大祭の一つとなっていますが、本来、御柱は神様の光臨を受けるための「ひもろぎ」でした。

御柱は神様と人間を結びつける、一種のアンテナのような役割を果たす存在です。諏訪大社を訪れる際には、社殿にだけではなく、御柱にも参拝し、御柱を通じて伝わる神の気配を感じ取ることが、その真髄を味わう鍵と言えるでしょう。

岡本太郎絶賛!「万治の石仏」春宮から5分

岡本太郎絶賛!「万治の石仏」春宮から5分

下社から上社へ移動。本宮は山そのものがご神体であり、清々しいご神気によって守られています。

諏訪大社・上社本宮

諏訪大社・上社本宮

前宮は、日本でもトップクラスのスピリチュアルな聖地でした。その場所は、近くに霊山がそびえ立ち、清らかな名水が流れ、豊かな木々が生い茂っています。これは、日本の自然そのままの理想的な場所でした。

諏訪大社・上社前宮(背景は守屋山or宮山?)

諏訪大社・上社前宮(背景は守屋山or宮山?)

※両端に御柱(裏にも2本御柱)が見えます。

※両端に御柱(裏にも2本御柱)が見えます。

スピリチュアルな聖地を訪れる旅を通じて、土地のパワーを感じることの重要性について、私は何度も話してきました。地元の食べ物を味わったり、温泉に入ったりすることを勧めるのも、その土地が持つエネルギーを体験してもらいたいからです。前宮は、多くの聖地が失った本来の姿を守り続けており、その在り方はそのまま、土地のパワーを示しているのではないでしょうか。

諏訪大社に2018年1月5日参拝

私は2018年1月5日にバスツアーで諏訪大社4社を参拝しました。新年を迎える際に、今年はどこの神社に参拝しようかと考えたとき、諏訪神社がすぐに思い浮かびました。ずっと行ってみたかった神社だったからです。

天候には恵まれて良かったですが、最後に参拝した上社・本宮に到着したのは午後4時頃で、かなり冷え込んできました。境内では焚き火が焚かれていました。バスツアーでは、秋宮→春宮→前宮→本宮の順に参拝しました。

お正月から一週間も経っていないにもかかわらず、初詣の参拝客で賑わっていました。

個人的には、下社・秋宮が素晴らしかったです。上社・前宮は神社の起源がわかるような素朴な境内でした。そして、テレビでしか見たことがなかった御柱を実際に見ることができて感慨深かったです。

諏訪大社の御朱印

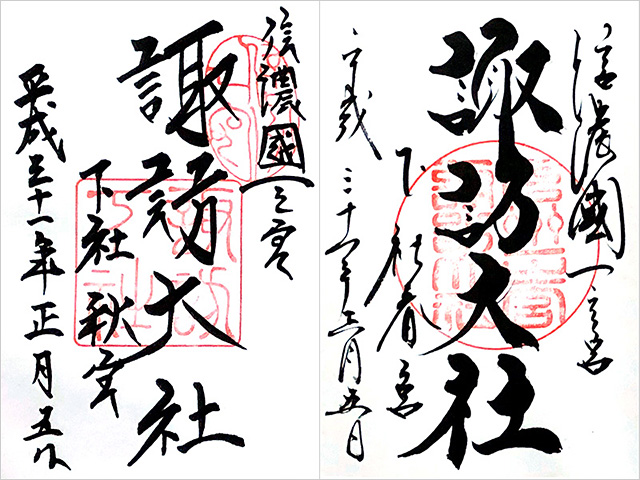

諏訪大社下社(秋宮・春宮)の御朱印

諏訪大社下社(秋宮・春宮)の御朱印

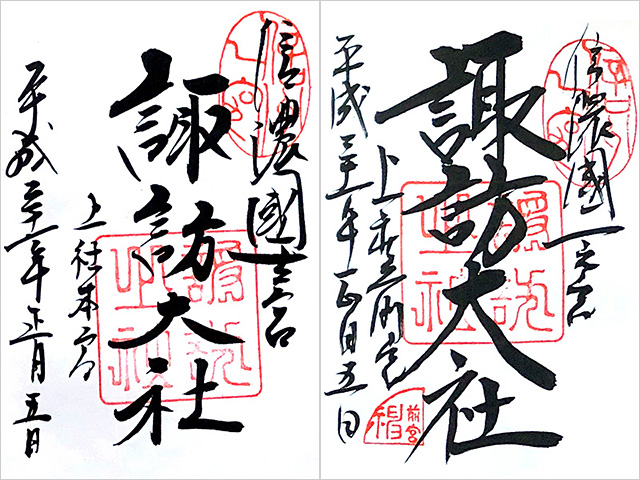

諏訪大社上社(本宮・前宮)の御朱印

諏訪大社上社(本宮・前宮)の御朱印

諏訪大社(秋宮・春宮・本宮・前宮)のすべての御朱印で、特製きんちゃくゲット

諏訪大社(秋宮・春宮・本宮・前宮)のすべての御朱印で、特製きんちゃくゲット

諏訪大社の御柱5つの起源。

御柱祭をテレビで見たことがあるでしょうか

御柱祭では毎回人が死んでいると、信濃の友人から聞いたことがあります。ですから、「なんで木にまたがって、命をかけてまで斜面を滑り下りるか?」と思わずにはいられません。

「あの御柱って、一体なんなのでしょうか」

【御柱】5つの起源

- 結界を作る独鈷(どっこ:両端がとがっている杵形の仏具)と同じで、結界を作っている

- 神殿の建て替えを簡略化。神社すべてを建て替えると大変な費用と時間がかかるから、四隅の柱だけを建て替えるようになった

- トーテムポールで同じで、霊が木に宿る

- ご祭神タケミナカタノカミを封じる

- 世界は4本の柱によって支えられているという古代の神話が多くある

私見ですが、3の考え方が、山からモミの木を切って、下ろしてくる御柱祭のイメージに近いかと思えます。

「御小屋(おこや)の山のモミの木は、里に下りて神となる」

という木遣り唄があります。歌われている神は山などの土着の神。諏訪湖の神はミシャグジ神といいます。

【木遣り唄】掛け声が歌へ変化したもの

『諏訪大明神絵詞』によると、御柱祭は桓武天皇(784〜805)の時代からあったと記述されています。しかし、御柱祭の起源は書かれていません。

【御柱祭】正式名称は諏訪大社式年造営御柱祭。寅年と申年に行われます。

まとめ

江原啓之さんが語る諏訪大社のスピリチュアルな魅力を紹介しました。江原さんは諏訪大社が龍神の信仰が根付いており、その場所に訪れる人々は龍神系の神秘的なエネルギーを感じると語っています。

諏訪大社は4社あり、南に上社(本宮・前宮)、北に下社(春宮・秋宮)があります。ご祭神はタケミナカタノカミとその妃神のヤサカトメノカミです。全国に10,000社以上の分社があります。

最後に私見ですが、諏訪大社の御柱祭で有名な御柱の起源について考察してみました。諏訪大社が少しでも身近に感じられれば幸いです。