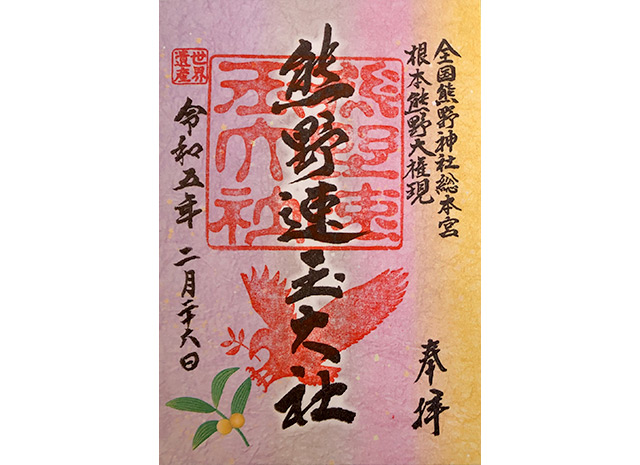

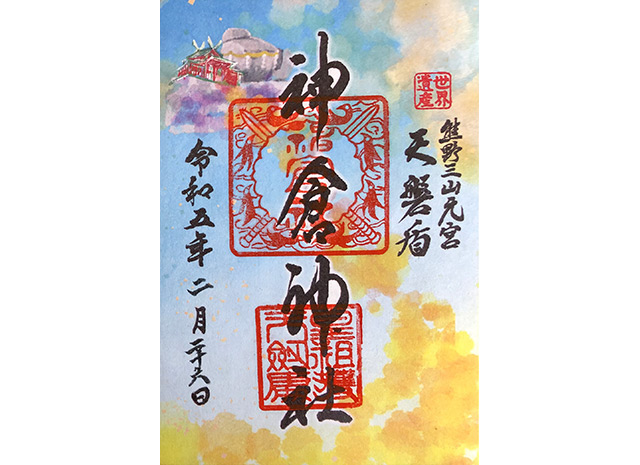

2023年2月26日、熊野速玉大社と神倉神社を参詣しました。また、熊野古道の伊勢路(写真下)も歩いてきました。

2023年2月26日、熊野速玉大社と神倉神社を参詣しました。また、熊野古道の伊勢路(写真下)も歩いてきました。

熊野速玉大社・神倉山と新宮

「熊野権現御垂迹縁起」(1164年長寛勘文)はじめ諸書によると、熊野の神々は、神代の頃、まず初めに神倉山のゴトビキ岩に降臨され、その後、景行天皇58年、現在の社地に真新しい宮を造営してお遷りになり、「新宮」と号したことが記されています。

初めは、二つの神殿に熊野速玉大神、熊野夫須美大神、家津美御子大神を祀り、平安時代の初めには現在のように12の神殿が完成しました。

日本書紀には、神武天皇が神倉に登拝されたことが記されています。悠久の古より人々から畏れ崇められてきた神倉山には、初め社殿はなく、自然を畏怖し崇める自然信仰、原始信仰の中心であったと思われます。また、ここから弥生時代中期の銅鐸の破片も発見されています。 十月の例大祭では、お旅所に新宮の由来となった最初の宮である「杉ノ仮宮」を造り、古式に則って神事が行われます。

(熊野速玉大社 http://kumanohayatama.jp/?page_id=4)

熊野速玉大社のご神木:ナギ(梛)

熊野速玉大社のご神木:ナギ(梛)

ナギの葉は縦にしか葉脈がないように見えますが、横に引っ張っても千切れないそうです。そこから、夫婦円満のご利益があると言われています。

江原啓之 スピリチュアル「熊野速玉大社」

神が降臨した証の巨石?

太古の昔から続く神秘を強烈に実感させてくれる。

熊野山のひとつである熊野速玉大社は、イザナギノミコトをご祭神とする、非常に格式の高い神社です。ご祭神は、イザナギノミコト・イザナミノミコトの夫婦神を主神とする十二柱の神々で、その由来は約二千年前の景行天皇の時代にさかのぼります。

もともとは、現在の鎮座地から南ヘ1〜2キロメートル行った千穂ケ峰の神倉山に紀られていたものが、現在の鎮座地に移り、新宮と呼ばれるようになったのです。

一方、古宮の神倉山は、太古の昔に神々が降臨されたとされる霊山で、山頂の神倉神社(かみくらじんじゃ)までは、約500段の石段を上っていかなくてはいけません。それも、整えられた石段ではなく、よじ登らなくてはならない段があるほどの難所です。

正直なところ、下から神倉神社を仰ぎ見たときには、あまりの道行の厳しさに青くなったものでした。ところが、実際に上り始めると、そんなことはまったく気にならなくなってしまいました。

神倉神社の鳥居をくぐった瞬間、熊野を守っておられる修験者の神霊が、ぼくを呼んでおられる声がはっきりと聞こえたからです。その声に導かれるまま、普通では考えられないようなスピードで、一気に山頂まで上りきることができました。

この参道の坂道は急で、一段の高さがかなりあり、登るのが大変でした。今回のツアーの最後にとんでもない試練が待っていたと、ツアー客はみんな思いました。

特に帰りの下り道は、ほとんどの人々が一段一段に手をついて降りてくるほどでした。

この神倉神社のお燈祭(とうまつり)では、上り子と言われる人たちが松明を持って、競争するかのように一斉に駆け下りるということです。

とても信じられません! ましてや夜の石段です。転んだりすれば、また、石段から脇に落下してしまえば、大怪我します。死ぬことだってありえます。それほど、急な石段です。

巨大な岩=ゴトビキ岩(「アマガエル」の意)

巨大な岩=ゴトビキ岩(「アマガエル」の意)

山頂の神倉神社には、目を奪われるような巨大な石が、鎮座していました。これほど険しい山頂に、昔の人の手によって、見上げるほどの巨石を運び込めるはずがありません。そして、ぼくの耳には「ここが熊野のもとである」という、役行者の声がはっきりと聞こえ、この地に立つために熊野を訪れたのだと実感したのです。これほど強い霊場は、なかなか存在するものではありません。その急坂に気後れするかもしれませんが、足を運ぶ価値はあるでしょう。

熊野速玉大社アクセス

熊野速玉大神、伊弉諾尊(イザナギノミコト)、熊野夫須美大神、伊弉冉尊(イザナミノミコト)をご祭神とした格式ある神社。少し離れたところにある摂社・神倉神社の立つ山頂には、太古の昔、神々が降臨したといわれる、目を見張るほど巨大な石が鎮座しています。

●和歌山県新宮市新宮1

電話0735-22-2533

熊野三山

熊野本宮大社(2019-11-01/2022-04-30)、熊野速玉大社と神倉神社(2023-02-26)、熊野那智大社(2023-04-15)の熊野三山を参詣できました。

→ 江原啓之 スピリチュアル「熊野本宮大社」 ご祭神・ヤタガラス・御朱印

→ 江原啓之 スピリチュアル「熊野速玉大社」巨石は神が降りた証⁉︎

![死とは何か イェール大学・完全版要約[第15講]自殺](https://my-viewpoint.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/whatisdeath-15-s-300x169.jpg)